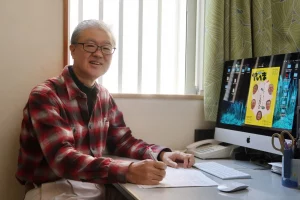

雑誌『モモト』編集長

いのうえちずさん

そんな出版人の枠に収まりきらない出版人のいのうえさんがこの道に入ったのは、東京での学生時代。コピーライターのアシスタントとしてアルバイトで広告の文章などを綴り、そのまま就職せずに東京でフリーランスのライターとして歩み始める。徐々に雑誌へシフトする中、病院の救急救命センターの24時間をルポする機会があった。「その時に取材をして書くことのおもしろさにハマったかも」と彼女は振り返る。

沖縄との縁は2003年に旅行で来たのが始まり。初めての沖縄旅行にもかかわらず、ユタに会いに行ったり、廃墟ホテルを訪ねたり、かなりディープな沖縄を味わった。その旅の話を出版社でしゃべったら大ウケ。即、単行本の執筆が決定。それから沖縄取材を重ねて翌2004年に刊行されたのが、初の著書『沖縄ナビ 沖縄の旅の秘訣をとことんガイド』(共著:西中里美、エイ出版社)だ。沖縄ブーム真っ只中の当時、数多の沖縄ガイド本が氾濫する中で、その濃密さ、綿密さは異彩を放っていた。それがたった1年前に沖縄に初めて来た者の仕事だったとは驚きだ。

それからはかねてより関心を抱いていた南洋群島帰還者への取材などでたびたび沖縄へ。そんな頃、『うるま』『沖縄スタイル』『カラカラ』『hands』など、沖縄発の雑誌が次々と休刊。この沖縄雑誌文化喪失の状況に危機感を抱き、いのうえさんを含む有志で企画したのが『モモト』だった。当初は東京在住のまま携わっていたが、『モモト』関係での仕事が増えるにつれて沖縄の比重が高くなり、やがて住まいも沖縄に移す。

『モモト』は次号でいよいよ第50号を数える。そのバックナンバーを見渡す時、いのうえさんが編集長になってから顕著になってきたことがある。それはまず資料性の高さだ。何気なく掲載されているオリジナル年表一つをとっても、そこにどれだけのリサーチと資料収集、編集のエネルギーが費やされているか、同業者なら気づかぬはずはない。

「資料・アーカイブとしての価値を高めることは、100年残る雑誌にするためにとても意識しています。それともうひとつ、私が編集長になって気を付けているのは、1冊通して読んでもらえる雑誌にすること。そのための記事やビジュアルの硬軟のバランスは大事だし、巻頭に編集長のメッセージを毎号入れるようになったのも、そんな想いからです」

おそらく彼女は『モモト』の特集1号分を作るために、単行本1冊分に余る取材やリサーチ、考察をストックしているはずだ。特集に収まりきらなかったトピックも含めて、ぜひ次は『モモトブックス』などのタイトルで、沖縄学入門的な単行本シリーズも作ってほしいと期待したくなる。

「そうなんですよ。自分の著書って『沖縄ナビ』とその続編しかないですからね。それでいうと自分自身、まだ出版人じゃない気がして……」

『モモト』を育て上げたまぎれもない沖縄出版人からの意外な言葉に驚き、その真意を尋ねると、それは単なる謙遜ではなかった。

沖縄県産本と呼ばれるほど、沖縄は出版社数も出版点数も地方出版としては確かに多い。しかし、そのうちのいったい何社が、何点の本が請け負い企画や自費出版ではなく、オリジナルの企画で勝負できているのだろう? この状況を果たして「出版文化が豊か」と言えるのだろうか? 彼女が指摘したのはそんな沖縄出版業界、ひいては沖縄出版協会が抱えるジレンマだった。

沖縄のことを知れば知るほどその課題や陰の部分、構造的問題が見えてくる。「だから私、沖縄を癒しの島だと思ったことないんです」と彼女は苦笑する。それでもますます沖縄に惹かれていくのはなぜだろう?

「たぶん利他の心だと思います。沖縄の伝統文化の根底には、地域のため、島のために祈るという精神が息づいている。自分の現世御利益よりも、他の人のため……そこにとても惹かれます。伝統芸能はその象徴かも」

先日もある方の琉球舞踊を見て感動し、「沖縄にはこんな素敵なものがあるから、みんな見て見て!」と誇らしい気持ちになったという。公演を思い出しながらそう話す彼女の目が潤む。その涙にいのうえさんの沖縄愛の深さを感じた。

文・三枝克之、2022年2月15日